|

審査員賞

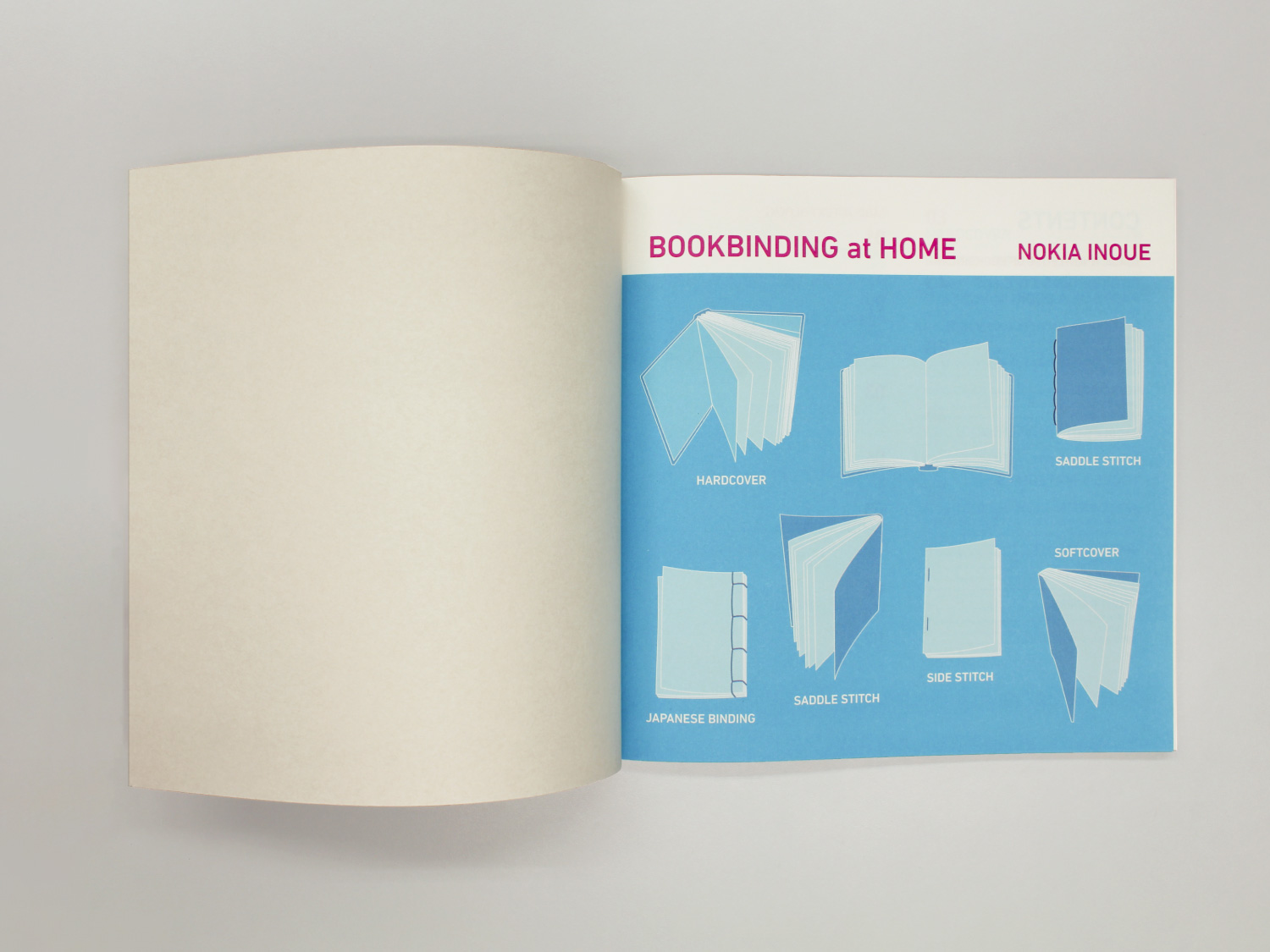

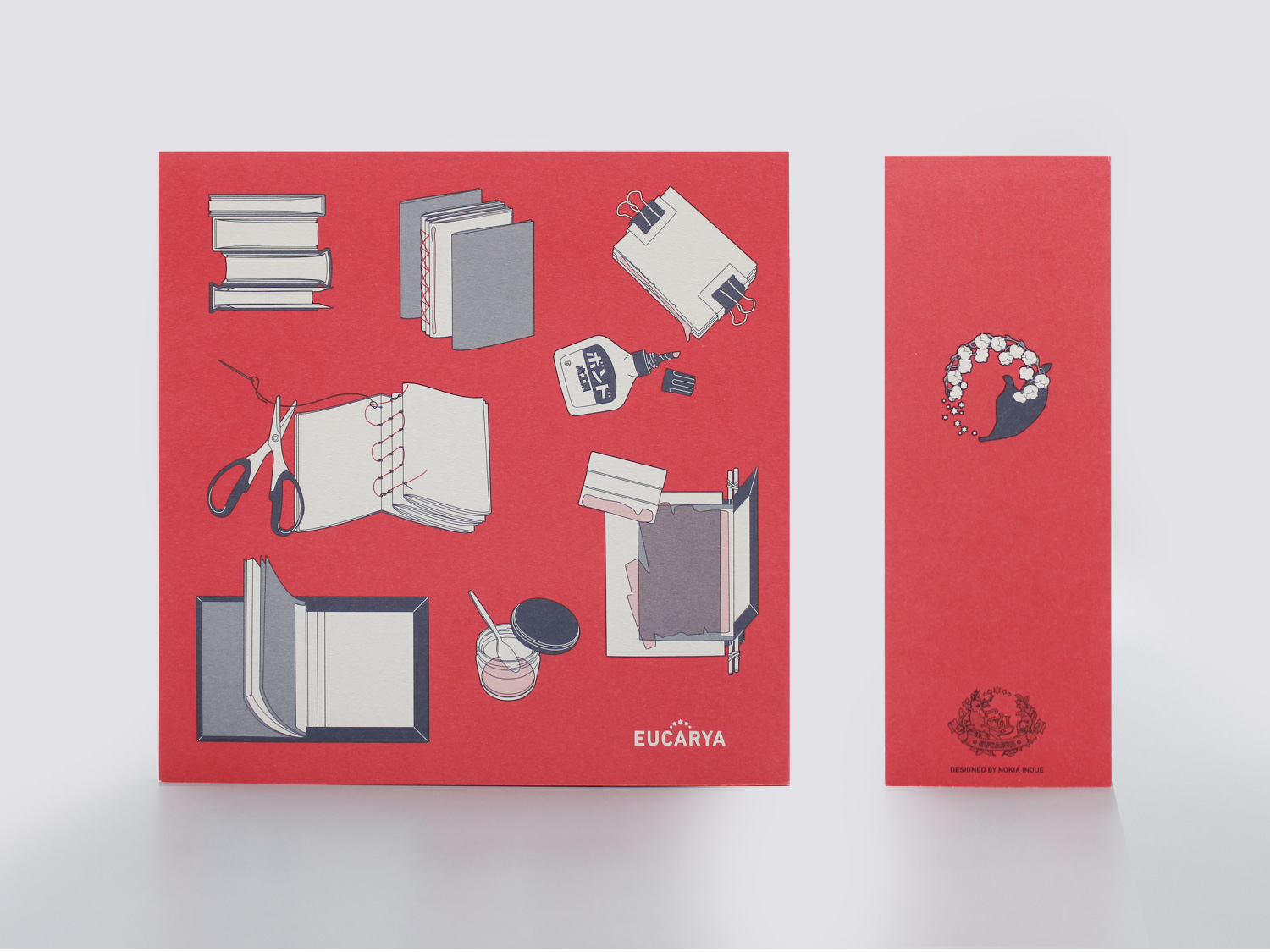

「BOOKBINDING at HOME」

井上のきあ様[EUCARYA]

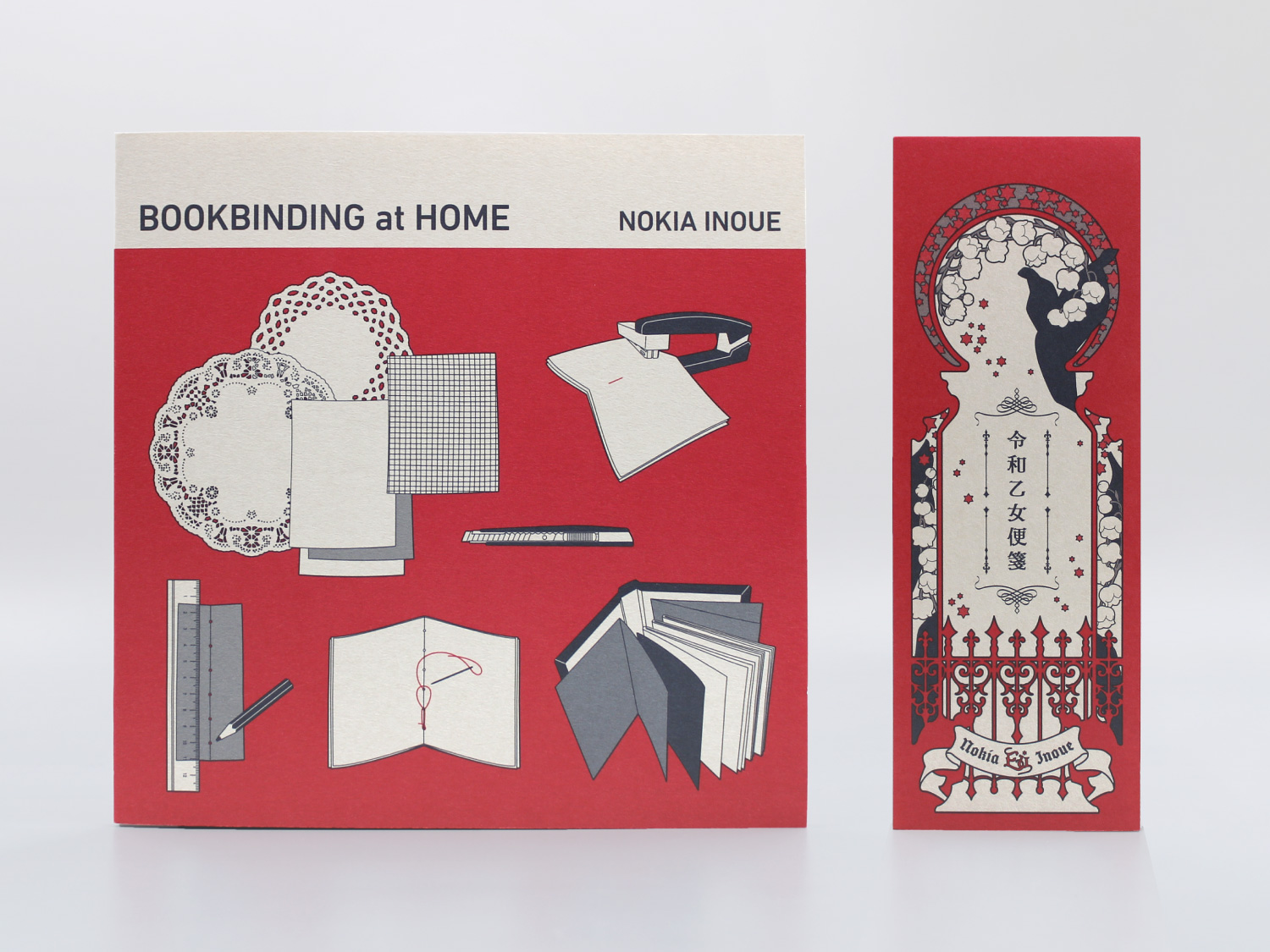

| 【表紙】 | 用紙:里紙 雪 170kg/印刷:2色刷り(あか、ブルーブラック) |

| 【本文】 | 用紙:モンテシオン 56kg |

| 印刷:全ページ2色刷り(スカイブルー、べに) | |

| 【製本】 | 無線とじ(正方形本+ミニ帳) |

Interview

井上のきあ様、今回のご本が生まれたきっかけは何でしょうか?

日頃からよく手製本でノートや写真集などをつくっていて、ノウハウがある程度溜まっていたので、まとめてみようかな、と思ったのがきっかけです。紙や文房具が好きな方にはわかってもらえそうなんですが、便箋や包装紙、紙袋などが手元にいつの間にか溜まっているんですよね。加えて、うちには古い紙のコレクションもあり、そういうのを日常的に使いやすい(眺めやすい)状態にしたい、と思って、製本を始めました。「縫えばいい」というのはわかっていたので、わりとすんなりとりかかれました。

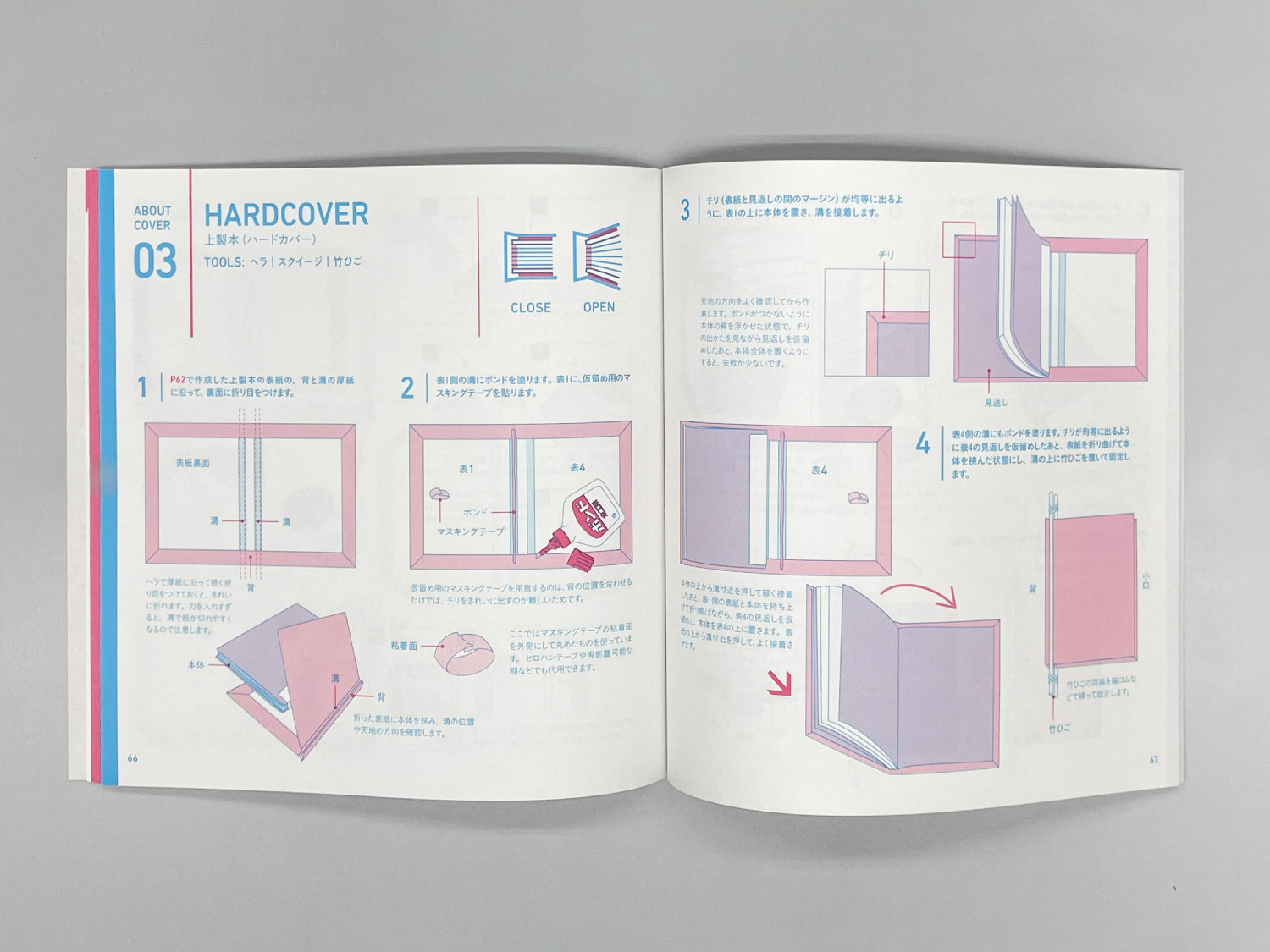

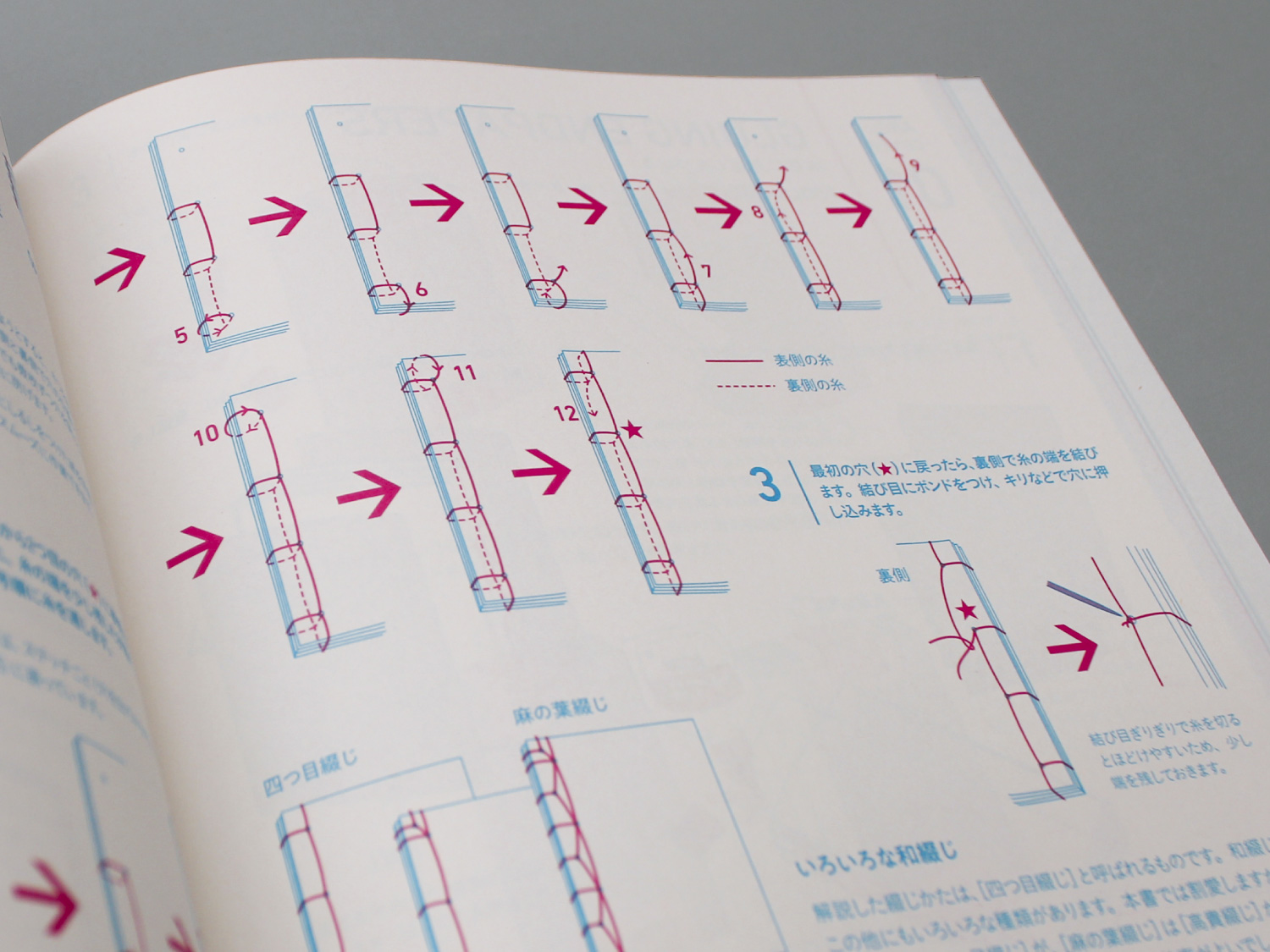

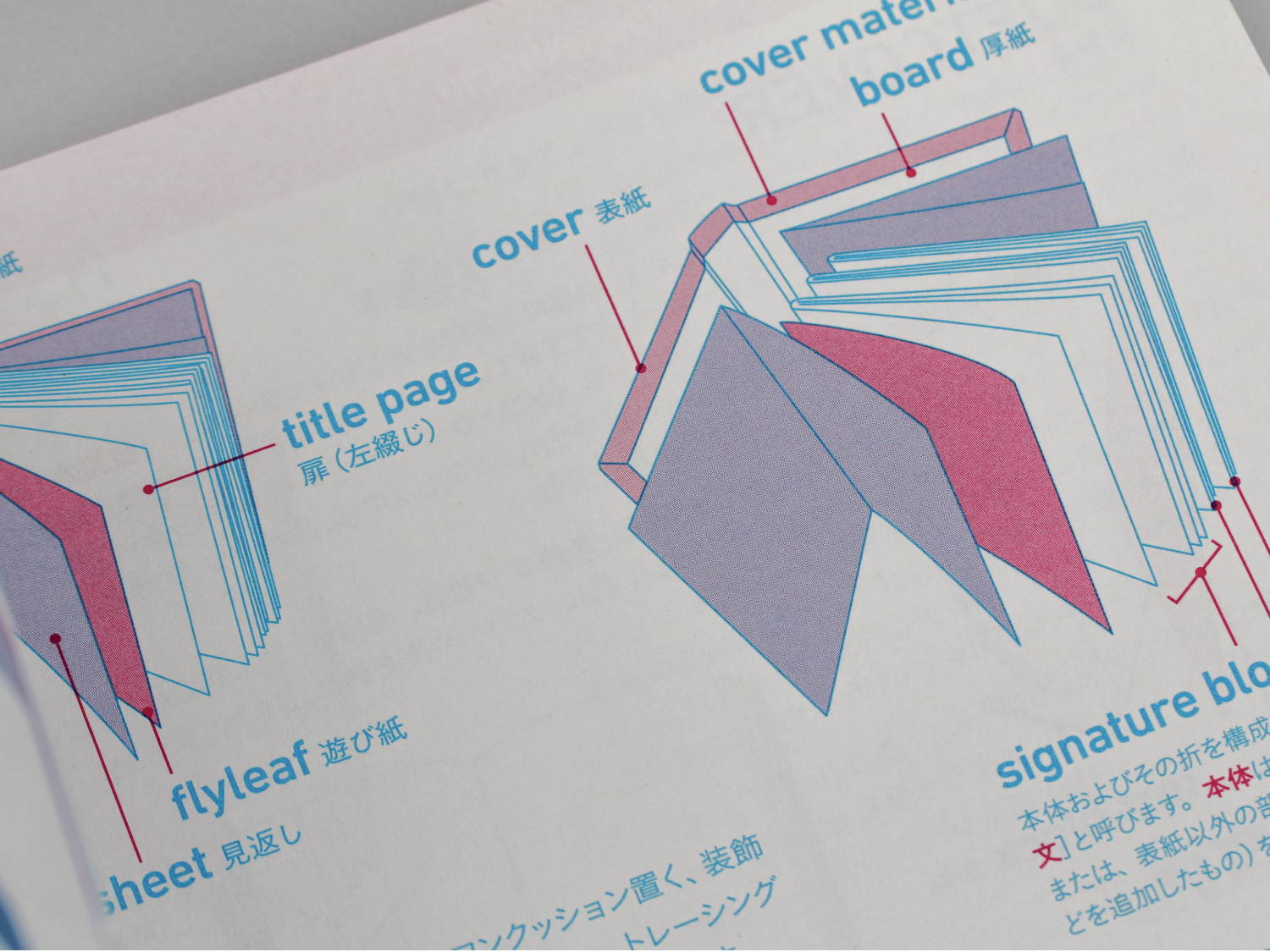

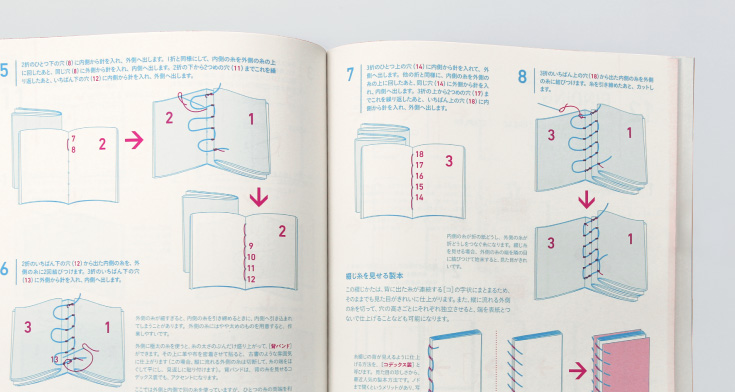

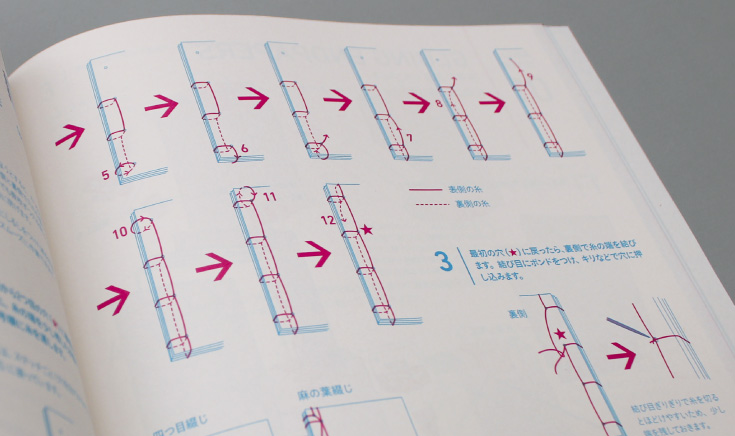

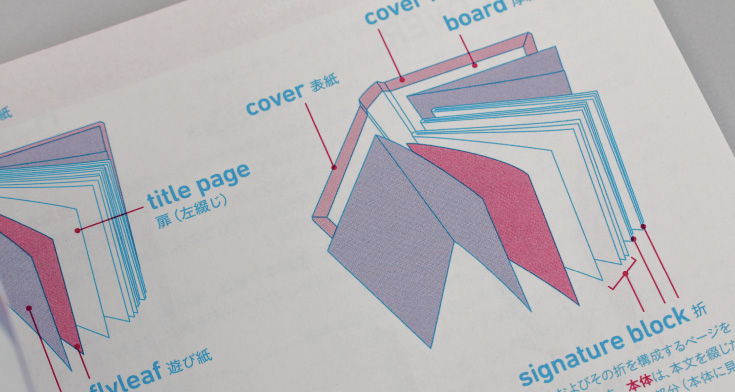

以前、手持ちの本を自分で電子化(スキャン)したときに、いろいろな本を分解していたので、そこで製本方法がなんとなくわかっていたというのもあります。ハードカバーをひとつ分解してみるだけで、見返しと表紙を貼り合わせれば背を浮かせることができるとか、背にそれより少し幅広の布を貼って見返しとつなげると強度が増す、といったことがわかります。この本をつくるにあたって、さらにいろいろな製本方法を調べてみて、本文の製本方法と表紙のつけかたに分けたら見分けがつく、ということに気づいたので、そういった知見もまとめてみようと思いました。

製本のプロが書いたマニュアル本や、本のつくりを解説した本などもいろいろ読んだりしたのですが、プロがあたりまえにやっていることでも、素人にはすぐ理解できなかったり、専門の道具や材料を用意しなくてもどうにかなる部分もあったりしたので、そういうことも含めてまとめると、これからやってみようとする方々の橋渡しになるかなと。SNSに製本ネタを投稿してるとよくバズったりしていたので、興味ある人も多いんじゃないかなと思っています。

緑陽社さんの断裁本メニューを使うことを最初から考えていて、同時にできあがるもう1冊のほうはノベルティ感覚の気楽なものがいいな、便箋本とか、と思って便箋にしたのですが、40ページ(裏側もカウントすると80ページ)全部違う柄にしたので、作業はあまり気楽ではなかったです。こっちにもけっこう時間かかりました。買ってくれた方から、どうして8種×5枚ずつとかにしなかったのか、(使うとその柄がなくなっちゃうから)使えないじゃないか、と言われたんですけど、やってるときはその発想がなかったです。

使用された紙・加工と、特にこだわりを持った部分があれば教えてください。

なんとなく正方形本にしたいなと考えていて、緑陽社さんの「断裁でつくる正方形本メニュー」があることは知っていたので、それを使うつもりで最初から設計しました。本の縦横比で変わる印象というのがあって、通常は縦長の長方形が多いですが、正方形にすると、絵本とか手芸・レシピ本とか図鑑みたいな雰囲気になるので、そこ狙いです。このメニューでは、同時に長辺が長めの長方形の本もできるので、そちらは便箋にしています。

本文の紙は、以前も使ったことのあって気に入っている、ふわっとした「モンテシオン」にしました。日焼けしやすい性質も、こういうクラフトものならちょうどはまるんじゃないかと(今回は再販ですが、初版はいい感じに焼けています。前向きに考えると、レザーのように、経年変化を楽しめる紙でもあるかと)。嵩高紙の部類なので、厚みが出るけど軽い本に仕上がって、本としての存在感と疲れなさを両立できます。ざらっとしていてインキをよく吸いそうなので、便箋としても使いやすいのではと思います。

本文は、明るいマゼンタの「べに」と水色の「スカイブルー」の2色刷りです。今回は図解をメインにしようと考えていたので、2色あると、地の部分とハイライト(または赤字)の部分を分担でき、図解がとてもわかりやすく仕上がるだろうなと予想していました。断裁本メニューで同時に便箋本もできあがるので、そちらも華やかになるように、ということも考えています。

「べに」も「スカイブルー」も、両方とも文字にも使える濃さがあって、それでいて混色の表現力が高いので、汎用性を考えるとわたしの場合、だいたいこの組み合わせになることが多いです。奥付に混色見本も入れています。100%のスカイブルーにすこしだけべにを混ぜると、「青」になるところが好きです。表紙も2色刷りですが、こちらは「あか」と「ブルーブラック」にして、本文と違う色を使っています。せっかくなので、違う組み合わせを楽しみたいと思って。

今回のご本はどのようなスケジュールで進められましたか?

わたしはあまりイベントに参加しないので、とくに締め切りを設けず、データができあがったら入稿して、どこか工場の手が空いてそうなタイミングで刷っていただく(早割を最大限利用)、というゆるゆるした感じで進めています。今回の本もそんな感じです。イベントに参加していたとしても、間に合いそうになかったらあっさり諦めるので(納得いくまでつくりこんでから印刷したい)、たぶん同じような感じになると思います。

ただ、判型を間違えたままデータをつくると、あとあとの修正が大変なことになるので、最初の判型を決める段階で一度、緑陽社さんにこれであってるかの確認と、だいたいの見積もりをお願いしています。紙がないとか、紙のサイズが向いていないこともあるので。

緑陽社さんは、B to B(一般の印刷所のように、固定の担当者さんがついて対応してくれる。イレギュラーな装丁の相談などもしやすい)と、B to C(Webサイトのフォームを通じて入稿する。担当者さんはその都度変わるけど、みなさんとても親切です)の2系統での対応が可能だと思います。普段は商業誌をやっている方が、同人誌をやってみたいとき、B to Bで対応してもらうようにすると、商業誌とほぼ同じ感覚で同人誌をつくれます。重版を依頼するときの作業の流れが商業誌とほぼ同じ(重版したいです、って連絡して、差し替え用の奥付を送るだけ)なので、とても楽です。

今回のご本のような装丁で同人誌を作ってみたい!とお考えの方に向けてメッセージをお願いします。

ちょっと変わった判型で本をつくってみたい、というとき、緑陽社さんの断裁本メニューが使えることがあります。この同人誌は、B5本を正方形と長方形に分割してつくっていますが、B5本を2等分するメニューもあり、こちらを使うと江戸時代の帳面みたいな、横長本がつくれます(このメニューも使ったことあります)。紙の無駄が少ない(=コスパがよい)ので、手を出しやすいです。あと、複雑なことを考えなくていいです。

ただし、同時に2冊できてしまうので、片方だけ急激に在庫がなくなっても、もう片方がたくさん残っていると重版が難しい、というところは頭に入れておいたほうがいいなと思いました。なので、2冊の組み合わせを、内容に関連があるとか、片方をノベルティ扱いにするとかで、セット販売できそうなものなどにするといいと思います(わたしも再販からセット販売にしました)。

緑陽社さんは、2色刷り本がつくりやすいのもありがたいです。基本インキの種類が多いので、この中から選べばだいたい間に合いますし(頼めば他の特色も使える)、シアンとマゼンタ(黒とマゼンタなどの組み合わせでもいいんですけど)で塗り分けしたPDFファイルで入稿できるので、商業誌と同じ方法で作業できます。PDFの書き出しに「PDF/X-4」が使えるのも助かります。透明の心配をしなくて済むので。

わたしは基本的に、必要があれば無理なく重版できる装丁とコストで考えるので、原稿のつくりかたさえわかっていれば、この装丁はそんなに難しいものではないです。お気軽に、正方形本と2色刷りやってみてください。

最後にひとことお願いします!

本フェチ大賞は以前いただいたことがあって、しかも今回は再印刷ものだったので、賞のご連絡をいただいたいときはびっくりしました。理由をきいて、印刷工場の中の人も手製本をおもしろいと思ってくださっているんだな、というのがわかり、とてもうれしくなりました。ありがとうございます。

緑陽社さんは、入稿マニュアルも充実しています。こまごまといろいろ書いてあるので、初めての方からするとこれがネックになって「難しそう…」と感じるかもしれないんですが、具体的に決めておいてほしい設定や値が書いてあるだけなので、後から見るととてもありがたいマニュアルです。本づくりが初めてだと、やることがたくさんある…という感じに見えても、結局やらざるを得ないことばかりなので、手取り足取りなのはとても助かると思います。『原稿作成の基本』は、ブラックボックスになりがちな工程を具体的に説明しているので、読んでみると本づくりの工程が俯瞰できるようになると思います。

Staff Comment

表紙には温かみある「里紙 雪 170kg」、本文には軽くしなやかな「モンテシオン56kg」を用いることで、優しい質感と機能性が両立した冊子に仕上がっています。持った瞬間、ほっと安らぐような魅力的な装丁です。図解や文字を2色刷りでまとめた本文の構成は非常に見やすく、読者の方が内容をスムーズに理解できるよう工夫されています。作家様が、日頃から手製本を行われているというご経験が存分に活かされた一冊だと感じました。同人誌の印刷・製本に携わる緑陽社スタッフも、学びの多いご本であると絶賛する点に、この本の完成度の高さがうかがえます。手製本に挑戦したい方にも、製本技術の奥深さを堪能したい方にもオススメです。

正方形の本編とあわせて、便箋をお作りいただきました。便箋はページごとに異なる絵柄で、「スカイブルー」と「べに」2色のインキの濃淡差・巧みな掛け合わせによって彩り豊かに表現されています。ずっと眺めていたい、けれど誰かに贈りたくなる…そんな魅力があふれる作品です。

▼ 第14回 受賞作品 ▼